00:41 Памяти Степана Андреевича Тюшкевича | |

Степан Андреевич Тюшкевич (25.12.1917-03.08.2025) 3 августа 2025 г. на 108-м году ушел в Вечность старейший фронтовик города-героя Москвы заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор философских наук генерал-майор Тюшкевич Степан Андреевич. В ходе Великой Отечественной войны гвардии капитан С.А. Тюшкевич участвовал в обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады, освобождении Прибалтики и Австрии. Войну прошёл в составе Ленинградского, Волховского и 3-го Украинского фронтов. В 1915 году Первая мировая война, бушевавшая на западных рубежах Российской империи, вынудила сотни тысяч людей стать беженцами. И семье Тюшкевичей пришлось перебраться из Могилёвской губернии в далёкое сибирское село Мингатуй, в трёхстах километрах от Байкала. Степан Андреевич родился 25 декабря 1917 г. в селе Мингатуй Куйтунского района Иркутской губернии. В 1935 году окончил среднюю школу в г. Красноярск и поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова. Работал инженером-электриком на Ленинградском металлическом заводе имени И. В. Сталина. После нападения Германии на СССР С.А. Тюшкевич 4 июля 1941 г. добровольцем вступил в ряды 3-й гв. дивизии народного ополчения Петроградского района г. Ленинграда (24 сентября 1941 г. переименована в 44-ю стрелковую дивизия), где служил сначала рядовым, а потом назначен мл. политруком 122-го артиллерийского полка. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Тихвина, боях под Киришами. В 1942 году политрук С.А. Тюшкевич был назначен в 138-й отдельный пулеметный артиллерийский батальон 78-го укрепленного района Ленинграда. В годы войны отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны (ОПАБ) входили в состав укрепрайонов (УР), которые заранее оборудовались на путях возможного продвижения противника для усиления защищенности особо важных районов, объектов или крупных городов. Затем гвардии капитан С.А. Тюшкевич был назначен заместителем командира дивизиона по политической части в 134-й гв. артиллерийский полк 64-й гв. стрелковой дивизии. Дивизия участвовала в прорыве и освобождении Ленинграда от фашистской блокады, боях на Карельском перешейке и освобождении территории Прибалтики. Далее гвардии капитан С.А. Тюшкевич направлен в 404-м гв. пушечный артиллерийский полк 59-й артбригады 114-й гв. стрелковой дивизии 39-го гв. стрелкового корпуса 9-й гв. армии 3-го Украинского фронта. В ходе Венской наступательной операции 23 марта 1945 г. гвардии капитан С.А. Тюшкевич получил тяжелое ранение в ногу. День Победы Степан Андреевич встретил в госпитале в Абхазии в г. Гагры. После войны С.А. Тюшкевич продолжил военную службу в Вооруженных Силах. В 1952 году Степан Андреевич экстерном окончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию, а через десять лет – докторскую. С 1968 по 2025 годы местом службы и работы Степана Андреевича стал Институт военной истории Министерства обороны. Здесь он проявил себя как талантливый исследователь методологических и общих проблем военной истории и теории, умелый организатор научно-исследовательской работы и руководитель подготовки таких фундаментальных трудов, как «Советская военная энциклопедия», «Военная энциклопедия», «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.». Степан Андреевич на фронте и в мирной жизни В общей сложности С.А. Тюшкевичем подготовлено и опубликовано свыше 500 научно-исследовательских работ, в которых поднят широкий пласт важных социальных и мировоззренческих проблем, истории Великой Отечественной войны. вопросов безопасности российского общества. До последних дней своей жизни Степан Андреевич продолжал оставаться ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Одновременно он являлся почётным председателем Военно-философского общества Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир». Степан Андреевич взял 107-летний рубеж, 25.12.2024 Награждён орденами Александра Невского, Почёта, Дружбы, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими другими медалями. Степан Андреевич захоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище. Вечная память герою войны и ученому! Список последних научных трудов С.А. Тюшкевича:

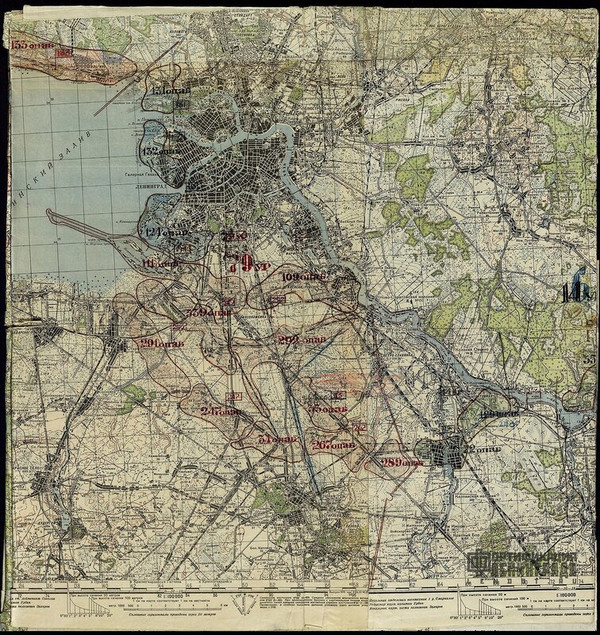

СПРАВОЧНО: В сентябре 1941 года немецкие войска захватили г. Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады и разорвав сухопутную связь Ленинграда со страной. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. Еще до подхода немецких войск в городе началась подготовка к обороне. Строились укрепления на Лужском рубеже, под Красногвардейском (Гатчиной), под Колпино. Возводились оборонительные рубежи и в самом городе: вначале старались обходиться полевыми укреплениями и противотанковыми рвами. После прорыва Красногвардейского и Слуцко-Колпинского укрепленных районов (УР), после того, как немецкие войска вошли в пригороды Ленинграда и были там с огромным трудом, ценой больших потерь остановлены, началось возведение долговременных оборонительных сооружений в самом городе. железобетонные огневые точки в Ленинграде после войны Несмотря на сходные условия постройки, в зависимости от предполагаемых задач строились различные типы сооружений. На севере города, где фронт с финнами поддерживал Карельский УР и прорыв почти исключался, строились легкие железобетонные огневые точки (ЖБОТ), а в большинстве случаев обходились полевыми укреплениями. На юге города, где противник был намного более опасным, возводились капитальные пулеметные и артиллерийские сооружения; кроме того, в доты превращались угловые квартиры в нижних этажах каменных домов. В некоторых случаях, где до противника было большое расстояние, обходились сборными ЖБОТами и ДОТами из бетонных секций. Карта укрепленных районов, созданных в период блокады гор. Ленинграда Отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны (ОПАБ) входили в состав укрепрайонов (УР), которые заранее оборудовались на путях возможного продвижения противника для усиления защищенности особо важных районов, объектов (переправ) или крупных городов. Согласно штату военного времени, в состав батальона ОПАБ входили: управление, комендантское отделение, взвод связи, саперный взвод, химическое отделение, пулеметно-артиллерийская рота (в батальоне 3), минометная рота (в батальоне 1), пункт медпомощи, ветеринарно-фельдшерский пункт, мастерская боепитания, взвод боевого питания, мастерская, склад обозно-вещевого снабжения и хозяйственный взвод. Всего 714 чел. (87 чел. начальствующего состава, 245 чел. младшего начсостава и 382 чел. рядовых). На вооружении батальона состояли: 82-мм минометы - 12, 76-мм пушки – 6, 45-мм пушки – 3, пулеметы станковые – 54, пулеметы ручные – 29. Основное боевое подразделение батальона – пулеметно-артиллерийская рота, основным подразделением которой был пулеметный взвод. В роте таких взводов было шесть, численностью 14 чел. каждый. В шести взводах – 84 чел., 18 станковых пулеметов и 6 ручных пулеметов. Кроме этого в роте было три артиллерийских взвода, каждый в составе 9 чел. На вооружении трех взводов были две 76-мм пушки, одна 45-мм пушка и три ручных пулемета. Была в батальоне и минометная рота в составе 3-х минометных взводов, в каждом из которых было 4 82-мм миномета, итого в батальоне – 12 минометов. Уже сам штат батальона говорил о его главном предназначении – создание плотной обороны. Если в стрелковых батальонах основу составляли стрелки, и тактика их действий была подвижной, то тактика пулеметно-артиллерийских батальонов укрепрайонов – оборона неподвижная, стационарная. А.И.Гончаров | |

| Просмотров: 508 | | |

| Всего комментариев: 0 | |